ومن ذلك على سبيل المثال كان الاحتفال بمئوية اعلان الدستور العثماني في 1908 الذي كان مثل الزلزال الذي يقيت ارتداداته متواصلة حتى انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى . ومن ذلك أيضا كان لدينا في تلك السنة الاحتفال بمئوية انجاز سكة حديد الحجاز في 1908 ووصول أول قطار من دمشق الى المدينة المنورة ، وهو الذي اعتبر أعظم مشروع انشائي في الشرق نظرا لصعوبة المناطق (الصحارى) التي كانت تخترقها السكة ، وهو الذي أثار في حينه حماس العالم الاسلامي ولم ينجز إلا بفضل التبرعات التي انهالت عليه من اندونيسيا الى المغرب . ولكن هذه المئوية كشفت عن فشل نصف قرن من اللجان والاجتماعات بين الدول العربية (سورية والأردن والسعودية) لإعادة إحياء هذه السكة ، علما بأن قسما منها لايزال يستخدم في الأردن .

ومن هذه المئويات لدينا مئوية الاحتلال الايطالي لولاية طرابس الغرب (التي أطلقت عليها روما الاسم الروماني القديم "ليبيا") ، التي ضاعت مع الربيع العربي ومآلاته في ليبيا ، ومئوية حرب البلقان 1912-1913 التي كان لها أثرها في نمو الحركة العربية في بلاد الشام، وصولا الى مئوية الحرب العالمية الأولى التي خصّص لها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرا دوليا في بيروت عام 2015 .

وفي مؤتمر بيروت كان هناك اقتراح عن موضوع العام القادم (2016) أن يكون عن مئوية الثورة العربية التي أعلنها الشريف الحسين بن علي في 1916 باعتبارها فرصة لن تتكرر لمراجعة هذه الثورة ومآلاتها ، ولكن لم يؤخذ به بسبب الحساسيات العربية- العربية أو العربية- التركية أو الحساسيات الأخرى الموجودة وراء الكواليس ، وبذلك وقع على الأردن الاحتفال بمئوية الثورة العربية طيلة 2016 .

وفي الواقع إن هذه المئوية تعني الأردن أكثر من غيره لأنه كان جزءا من "المملكة السورية" التي أعلنت استقلالها في 8 آذار 1920 مع فيصل بن الحسين "ملكا دستوريا" ، وأقرّ المؤتمر السوري البنود الأولى من دستورها التي تنص على "إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها الشام ودين ملكها الاسلام" ، ومع سقوط هذه المملكة إثر معركة ميسلون في تموز 1920 جاء أخوه الأمير عبد الله بن الحسين من الحجاز الى شرق الأردن على رأس قوة لـ"تحرير سورية" ، ولكن الأمر انتهى الى تأسيس كيان جديد في 1921 بقي يحتفل كل سنة بـ 8 آذار الى أن وقع الانقلاب العسكري في سورية في 8 آذار 1963 الذي مسح من أذهان السوريين 8 آذار 1920 .

إلا أن هذا الجو الاحتفالي لمئوية الثورة في الأردن لم يمنع رئيس مجلس الأعيان السابق عبد الرؤوف الروابدة في كلمته الافتتاحية للندوة التي أقيمت عنها في جامعة اليرموك في 8 أيار الجاري من الدعوة "الى إعادة كتابة تاريخ الثورة العربية الكبرى وأسبابها ونتائجها" و "طرح مزيد من الأسئلة رغم أنه كُتب الكثير عن هذه الثورة لأن جلّ هذه الكتابات مجّدت الثورة وسردت أحداثها وعظّمت انجازاتها" (جريدة "الدستور" 9/5/2016) .

وفي هذا السياق يمكن القول إن أهم إنجاز تحقق حتى الان البدء بإعادة إصدار الأعداد المئة الأولى من جريدة "القبلة" ، التي صدرت في مكة في 15 آب 1916 لتنطق باسم الثورة العربية وتسوّق مبرراتها أمام الدعاية القوية المعادية لها في الصحف السورية التي كانت تصدر في القدس ودمشق وبيروت وحلب حتى نهاية الحكم العثماني . ومن الواضح هنا أن "الحرب الاعلامية" كانت لاتقل أهمية عن "الحرب العسكرية" التي تجري على جبهات القتال بين دول الوسط (ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية الخ) وبين الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا الخ) .

في هذه "الحرب الموازية" كان الخليفة العثماني قد أعلن في 7 تشرين الثاني 1914 "الجهاد" بالاستناد الى فتوى شيخ الاسلام خيري افندي ، ودعا المسلمين في الدولة العثمانية والعالم الى الجهاد ضد "أعداء الاسلام" ، أي أعداء الدولة العثمانية في الحرب الدائرة (بريطانيا وفرنسا وروسيا). وفي المقابل جاء التحدي الأكبر لهذه الدعوة السياسية الى الجهاد من إعلان الشريف الحسين للثورة من مكة في 10 حزيران 1916 ، وجاء الحمل الأكبر على جريدة "القبلة" لتقنع المسلمين بمشروعية الثورة التي أطلقها الشريف الحسين ضد الحكم العثماني وذلك بنشر مناشير الثورة ونشر الانتقادات العنيفة ضد حزب "الاتحاد واالترقي" الذي أصبح يسيطر على الحكم بعد الانقلاب العسكري الذي قاده في23/1/ 1913 وانحاز بالدولة العثمانية الى دول الوسط في الحرب العالمية الأولى.

ومن هنا يلاحظ في الأعداد الأولى لجريدة "القبلة" ، التي كان يدير تحريرها محب الدين الخطيب ويشارك في كتابة مقالاتها الافتتاحية فؤاد الخطيب "شاعر الثورة العربية" ، أن الشريف لم يعلن ثورته على الخليفة العثماني أو على الخلافة العثمانية بل على "الطغمة الاتحادية" التي أصبحت تتحكم بالدولة العثمانية واختارت أن تكون مع دول الوسط ضد الحلفاء في الحرب العالمية الأولى التي شملت المنطقة العربية ضمن مخططات الطرفين لما بعد الحرب.

ولذلك يلاحظ أن "القبلة" في "الحرب الاعلامية" الدائرة بينها وبين الصحف السورية التي بقيت تعبّر عن الموقف العثماني حتى نهاية الحرب كانت تركز كل هجومها على الاتحاديين وليس على الخليفة ، وبالتحديد على ممارسات الاتحاديين بشأن العرب والعربية في الدولة العثمانية لإثارة المشاعر العربية ضد الاتحاديين . وهكذا نجد مثلا في العدد الرابع مقالة في الصفحة الأولى عن "مكانة العرب في العالم الاسلامي" ثم مقالة أخرى بعنوان "حكم الإمام الزمخشري على أعداء العرب" للتدليل على السياسة الاتحادية "لتصغير شأن العرب ولغتهم" لانهم "خافوا أن يسبّوا الاسلام فاستعاضوا عنه بسبّ العرب" . ولاشك أن مثل هذه المقالات كانت تضرب على الوتر الحساس لتحريك المشاعر العربية وتجنيد المزيد من العرب المترددين الى صفوف "الثورة العربية" . وفي هذا السياق كانت "القبلة" تهوّل من سياسة "التتريك" التي يتبعها الاتحاديون ، حتى لم يعد "التتريك" لاحقا سمة السنوات الأخيرة للحكم العثماني بل سمة مميزة لكل الحكم العثماني الذي دام أربعة قرون.

ونجد في العدد السادس من "القبلة" ( الذي كان آخر ماوزّع في 12/5/2016) مقالة افتتاحية لفؤاد الخطيب تتضمن اعترافا بـ "عدم العصمة من الخطأ" ، أو "عدم احتكار الحقيقة" بلغة اليوم، "لأنّ بريق الحقائق لايظهر إلا من احتكاك الآراء ، ومن كان في نفسه شيء يكتمه أو أمر يخفيه فلينطق بما عنده غير هيّاب ولا وجل". ولكن الى جانب هذه المقالة الافتتاحية لدينا مقالة عنيفة ضد الاتحاديين بعنوان "تتريك القرآن" تنطلق من أن "الاتحاديين لم يكتفوا بسعيهم الباطل لتتريك العرب واتخاذ كل مااستطاعوه من الأسباب لإهمال اللغة العربية وترويج اللغة التركية بل قاموا على قدم وساق طالبين تتريك القرآن الكريم" .

ولكن يبدو أن القائمين على "القبلة" وجدوا في ذلك المأخذ الأكبر على الاتحاديين لتصعيد الهجوم عليهم على صفحات الجريدة ، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على الدولة العثمانية نتيجة لـ "التنظيمات" أو الاصلاحات في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، أي قبل وصول الاتحاديين للحكم، والتي مهدت لمطالبة بعض المثقفين الأتراك وغير الاتراك بترجمة خطبة الجمعة والقرآن الكريم الى اللغات القومية لكي تستوعب الشعوب المسلمة الاسلام. صحيح ان الأتراك وغير الأتراك كان يحفظون غيبا بعض السور لأجل الصلاة ولكن قراءة القرآن كله بالعربية لم تكن متاحة للغالبية ، كما أن خطبة الجمعة بالعربية لم تكن تحقق الغاية منها لأن الغالبية الموجودة في الجوامع لم تكن تعرف العربية .

إلا أن كل هذه الاعتبارات لم تكن حاضرة في الهجوم العنيف على الاتحاديين في مقال "تتريك القرآن" . فبعد تسويق جملة من الاعتراضات على ذلك لانتقاد الاتحاديين ينتهي المقال الى "أن ترجمة القرآن الكريم الى لغة من اللغات الشرقية أو الغربية ، مع كونها غير جائزة شرعا وغير متيسّرة قدرة بل مستحيلة في الواقع ، فإنّ الإقدام عليها من أكبر الجرائم والجنايات على االدين" ، ولاترى الحل عوضا عن ذلك إلا في نشر اللغة العربية في العالم ليفهم المسلمون في كل مكان خطبة الجمعة بالعربية ولكي يقرأوا القرآن الكريم ويستوعبوه بالعربية.

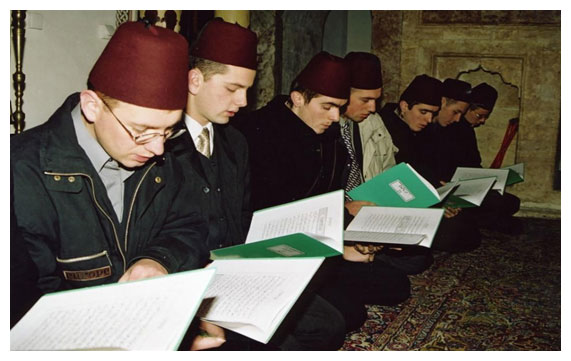

ولكن هذا الموضوع الذي أثارته جريدة "القبلة" ضد الاتحاديين واعتبرته "جريمة" من جرائهم الكثيرة بحق العرب لم يعد كذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وتشتّت الاتحاديين مع انهيار الدولة العثمانية وظهور الخريطة الجديدة للمنطقة التي كانت تحكمها . فقد ظهرت في الدول القومية الجديدة توجهات جديدة لقومنة الاسلام ، كما في ألبانيا التي كانت أول دولة أوربية بغالبية مسلمة ، حيث طرحت الحاجة الى أن تكون خطبة الجمعة والمصادر الدينية باللغة القومية لكي تكون مفهومة لكل الشعب . وفي هذا السياق جاءت أول ترجمة ألبانية للقرآن الكريم في 1921 لتحول "الجريمة" الى "فضيلة" وتكرّ معها ترجمات القرآن الكريم الى لغات المسلمين وغير المسلمين في القرن العشرين .

وكان من أوائل من تنبّه الى ذلك الكاتب والمفكر البريطاني مرمدوك بكثال (1875-1936) ، الذي اعتنق الاسلام في 1917 وتوجه الى شبه القارة الهندية لخدمة المسلمين هناك ، حيث اكتشف هناك المسافة بين الاسلام و ممارسة المسلمين ، فتبنى ترجمة القرآن الكريم الى اللغة الانكليزية باعتبارها اللغة الشائعة في شبه القارة الهندية والعالم وذهب الى القاهرة ليحصل على موافقة شيخ الأزهر وليصدر في 1930 ترجمته التي اعتبرت حدثا ثقافيا على مستوى العالم حتى أن جريدة "التايمز" اعتبرتها "إنجازا أدبيا عظيما". ولعله من المفارقات الان ، في ضوء ماكان ينشر في جريدة "القبلة" ، أن بعض الدول العربية (السعودية والامارات وليبيا) أعادت نشر هذه الترجمات سواء للجاليات المجودة فيها أو للمسلمين في العالم.

ولكن المؤشر المهم لما تغير في العالم خلال مئة عام بعد مقال "القبلة" المذكور هو تخطي عتبة المئة لترجمات القرآن الكريم الى لغات العالم ، وخاصة في المجال العثماني السابق . فمن توصيف الأمر"جريمة" أصبح التنافس على الترجمة "فضيلة" حيث لم تعد الترجمة الواحدة للقرآن الكريم تكفي المسلمين هنا وهناك بل أصبحت الترجمات ساحة للتنافس بين علماء المسلمين على إبداع أفضل ترجمة . وهكذا نجد أن ترجمات القرآن الكريم الى البوسنوية والى الألبانية قد تخطت العشرة في كل لغة ، كما ترجم القرآن الكريم في البلدان البلقانية الأخرى التي كانت تتبع المجال العثماني (اليونان وصربيا الخ) بل أنه ترجم مؤخرا إلى اللغة الغجرية أيضاً.

وبالعودة الى تركيا التي ورثت الدولة العثمانية نجد أن رئاسة الشؤون الدينية ، التي تعتبر المسؤولة عن أمور المسلمين الدينية والتعليمية والثقافية ، لم تعد معنية ففقط بترجمة القرآن الكريم الى اللغة التركية بل أنها رعت مؤخرا إصدار ترجمة للقرآن الكريم الى اللغة الكردية أيضاً.

حقا إن العالم تغير كثيرا في المئة سنة الأخيرة.